それから一ヶ月後。

「……突然、呼び出したりしてしまって、すいません」

「突然でもないだろう。1週間くらい前から約束してたんだから」

午後7時。

日は沈んだものの、西の空には赤紫色した夕焼けが、薄気味悪く残っていた。

東の空には、そんな不気味さをかき消すような真っ白な満月が浮かんできている。

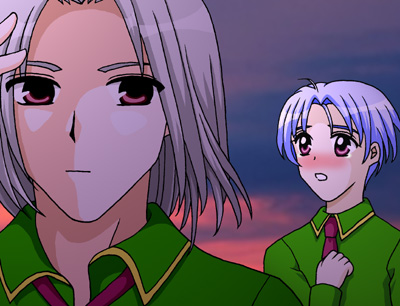

そんな空模様の下の社屋の屋上に、二人の男の姿があった。

「ふむ。いい月だな」

無表情だが、どことなく心地よさそうに東の空を仰ぐのは…白鳥夜半。

そして、そんな彼の後ろで、うつむいたまま何も語らないのは…烏丸雪彦であった。

呼び出したのは雪彦の方からなのだが…

「で、何の話だい。早く済ませないと、君の帰りが遅くなるよ」

普段…この白鳥夜半という男は、寝てるのか起きてるのかわからないくらいボーッとして、

背はひょろ高く細い、とても頼りない感じなのだが…

雪彦は、今の夜半からは威圧感のようなものを感じ取っていた。

…無理もない、夜半の正体は400年以上生きる大妖・吸血鬼。

満月の夜は、彼にとって絶好のコンディションとなる。

「…わざわざ満月の夜を選んで俺を呼びだしたのは、何か理由があるようにも見えるのだが」

雪彦は、そんな彼の本性を知った上で…この満月の夜に約束を取り付けていた。

「………はい………どうしても、白鳥さんの調子が良い時にお話したかったもので」

「調子が良い時、ねぇ。…まあ、普段俺ほとんど寝てるしね。気を遣わせて申し訳ない」

「そ、そんな、気を遣うだなんて!」

「で、何の話なのかな?……雪女族の烏丸君」

「!!」

雪彦と夜半は、今日これが初対面。

部署も違えば、普段仕事をするフロアも全く違う。

夜半は最近配属されたばかりなので、朝礼での自己紹介はしているが、

雪彦から彼へ自己紹介はしたことがない。

突然「正体」を暴かれたことに、雪彦は驚愕した。

「ど、どうして…」

「見れば分かるよ。醸し出してる気が人間のものじゃないし。

雪女族に会うのはこれが初めてでもないしね」

「……………」

「そんなに気にすることでもないだろう。俺だって人間じゃないんだし」

自分の正体を見切るも、そんなことはどうでもよいと、さらっと流す夜半に、

雪彦はさらに格の違いのようなものを感じさせられた。

「君だって俺の素性を知った上で、今日ここに呼び出したんだろう?

社長から色々訊きだしていたのは、知ってる。

まぁ隠す必要もないから全部言っていいよとは、あらかじめ言っておいてたけどね」

……怖い……

この人には、何もかも見透かされている気がする。

何もかも知った上で、上から見下ろすように観察されている気がしてきた雪彦は、

次第に身体を震わせていった。

『ヒトではない者』という点では同族であっても、格が違いすぎる。

「…まいったな、俺そんなに怖いかな?」

「……!」

雪彦は黙ったまま、何分も待たせてしまっていることに、ようやく気が付いた。

このチャンスを無駄にしてはいけない。

怖くなるのは当たり前なのだ。

満月である今日を選んだのは……

吸血鬼の本性はもちろん、能力も…食欲も増幅されるであろうと思ってのことだ。

(そうだ…怖いのは当たり前…

今日、僕は、この人に食べられに来たようなものなんだから…!)

「……し、白鳥さん……

お願いします!……僕を吸血鬼にしてくれませんか…?

色々と見透かしていたつもりだったのだが、想定外の申し出に夜半は目を丸くした。

「は………一体どうして」

「吸血鬼は血を吸った相手を同族に変えることができると聞きました……

……吸血鬼になれば、弱点にさえ気を付ければ死ななくなるんですよね!?」

「……………」

夜半の、雪彦を見る視線が、ほんの少し軽蔑の眼差しを帯びる。

「……まさか、永遠の命が欲しいから、とか言うんじゃないだろうね?…そんな下らないことで」

「違います!!!」

夜半の言葉を遮り、雪彦は叫び声にも近い勢いで否定する。

「……雪女族に生まれた男は、すごく短命なんです、寿命が短いんです。

僕はたぶん……いえ、間違いなく、あと5年もしないうちに、死んじゃうんです……」

自分に課せられた運命を、自分に言い聞かせるように吐き出す雪彦。

幼い頃から知らされていたこと、分かり切っていたことなのだが…

「ぼくは……僕はまだ、死にたく、ないんです……」

生きることへの執着が、雪彦に涙を流させていた。

「まぁ率直に訊こう。そうまでして君が生きたい理由って何だい?」

そんな彼の涙に心を打たれるわけでもなく、夜半は淡々と問いはじめた。

「……………

『彼女』の思いに答えて……生きて、幸せにしてあげたいんです……」

成る程ね、と相づちを打つ夜半。だがその視線は厳しい。

「正直に答えるとね、俺が君を吸血鬼化したところで、真祖である俺の劣化コピーになるだけなんだよ。

夜しか行動できず、太陽や十字架に弱く、人の血を、人が朝昼晩と飯を食うように、

常に採らないと生きていけない。そんな身体になって、その『彼女』と同じ人生を歩めると思うかい?」

「……………」

「それに…世の中にはそれなりの歳まで生きても女の一人すら幸せに出来ない男もいる。

多少長く生きたところで、彼女を必ず幸せにできるという自信はあるのか?」

雪彦は何も答えられなかった。

寿命が延びたところで、そんな自信はおろか、確証は何一つないのだ。

「残り5年だと言うなら、なぜその5年で幸せにしてやろうと思えない?

5年の努力が出来ない奴には、100年生きたって何も出来やしないよ」

雪彦は言葉を失った。

寿命が短いからと、何もかも諦めていたところに現れた、

吸血鬼・白鳥夜半という可能性にすがりきっていたからだ。

自分に最初から与えられた時間でどうこうしようとなど、一切考えていなかった。

完全に言い負かされ、愕然とする雪彦。

夜半は言いたいだけ言って、ふと我に返った。

「……なんて、よく考えたらすごい偉そうなこと言ってるな俺。

ダラダラ生きてる代表みたいなものなのに」

「……そんな……ことないです、白鳥さんの…言うとおりですよ……」

「思い悩んでる君にこう言うのも失礼かもしれないけどね、死ぬことができる君が羨ましいよ。

不死なんて何も良いことない。友ができても、恋人ができても…皆、先に死んでいく」

「……白鳥さん……」

「『あいつ』も……幸せだったのかどうかわからんうちに死んでいったしな……」

「『あいつ』…?」

白鳥さんにそんな人がいたなんて意外だ、という顔でキョトンとする雪彦に、

夜半は、苦笑いだが…珍しく微笑み、だがどこか寂しそうな顔をした。

それ以上は、何も語らなかった。

・

「今日は…本当にすいませんでした。自分がいかに考えと覚悟が足りなかったのか、気づきました」

雪彦は、ひとしきり泣いた後、ひたすら深々と頭を下げる。

「まぁ少しの可能性でも賭けたい気持ちも分かるから、謝らんでもいいよ。

…俺も久々の月光直下でちょっと酔っぱらってたようなもんだし色々言いすぎたかな」

調子に乗りすぎたかなぁ、といった表情で、夜半は頭を掻く。

最初は怖かったが、全て吐き出して、考えの整理もできた。

雪彦の心は、だいぶ軽くなっていた。

「本当に…ありがとうございます…」

心から感謝する雪彦を特に気にもせず、話は終わったと言わんばかりに屋上を立ち去ろうとする、夜半。

「…ああ、最後に一つだけ言っておこうか。

他の者より寿命が短いからって、自分が劣ってると思っちゃ駄目だよ」

「……!!」

心の奥底で、最も気にしていたことを不意に突かれた雪彦は身体を硬直させた。

「クサいことを言うようだが…長いことゆらゆらと燃えるロウソクよりも

一瞬で消える花火の方が綺麗だろう?…君は花火になればいい」

「花……火………」

「…まぁ、喋りすぎて少し疲れたな。

また何かあれば話くらいは聞くよ。人間相手に話しづらいこともあるだろうしね。じゃ」

夜半が去った後も、雪彦は夜風を浴びながら空を見上げていた。

当初の申し出は完全拒否されてしまったものの、

不思議と、雪彦には寿命を延ばそうという考えはなくなっていた。

(一瞬で消えてしまう僕でも…受け止めてくれますか? 長谷川さん……)

・

・

・

翌日。

「……おひさしぶりです、烏丸さん。」

ホワイトデーのあの日から、とうに1ヶ月は過ぎていた。

久しぶりといえば、久しぶりかもしれない。

振られた相手とはいえ、少し時間を置いたせいもあるのか、

長谷川恵莉は、雪彦を目の前にしてもだいぶ落ち着いていた。

「……おはなしって、なんでしょうか……?」

雪彦は緊張で今にも爆発しそうな気持ちであった。

自分は早く死ぬ運命。だから彼女の告白も断った。

だが…告白はとても嬉しかった。夢のようだった。

寿命のことさえなければ…

二つ返事で承諾して、その場で抱きしめてあげたいくらい、嬉しかったのだ。

「長谷川さん。……正直に言います。

……今更、って呆れるかもしれないですが…何も答えなくてもいいですから、聞いてください。」

「……はい」

雪彦の真剣な瞳から緊張感が伝わったのか、恵莉は身体をこわばらせた。

「ほ、本当は……君と、お付き合いしたいんです。

あの時の気持ち…本当のこと…言うと……

君みたいな、とても女の子らしくてかわいい子から告白されて、

ほんと、夢みたいで信じられなくて舞い上がるほど嬉しかったんです。」

「か、からすまさん…そんな…」

お世辞ではなく素直に「かわいい」と褒められたことに対し、恵莉は顔を真っ赤にさせる。

「本当は……僕も君が好きです。僕は、君の恋人になりたい。」

雪彦は、無意識に恵莉の右手を、両手で握った。

「…からすま…さん…?」

恵莉は、手を握られたことよりも、自分の右手を包む両手が…

…とても汗ばんで、小刻みに震えていることの方に、驚いた。

「…今から言うこと、冗談でも嘘でもない。

たぶん、聞いたら……驚くかもしれない、がっかりするかもしれない。」

「なん……なんですか?」

「ぼくは……………もうすぐ死ぬんだ」

吐き出すように言うと同時に、握られた恵莉の右手に冷たい雫が落ちた。

恵莉は、突然の告白にまだピンと来ていないのか、キョトンとしている。

「……僕が、普通の人間じゃないの、知ってるでしょう?

雪女……雪女族の男は、どんなに長くとも30歳くらいまでしか生きられない。

病気でもなんでもなく、そういう寿命なんだ……」

「……嘘……」

「……だから……君の告白を断ったのは、君が嫌いだからとか、好みじゃないからとか、

そんな理由は全然、全くないんだ!ぼく……僕が……」

涙が溢れて止まらない雪彦は、それ以上言葉を続けることができなくなってしまった。

「……烏丸さん、ほんとうのことをいってくれて、ありがとうございます。」

恵莉は、握られていない左手でハンカチを取り出して、雪彦の涙をぬぐった。

「…は…はせが……さ……」

「……よかった……」

わたし、きらわれてたわけじゃ、なかったんですね…」

気が付くと、恵莉も大粒の涙を流していた。

「……烏丸さん、しつこいですけど、うっとおしいかもしれないですけど、もういちど、いいますね。

わたし……烏丸さんのことが、すきです。あなたの彼女にしてください。」

「……え……?」

寿命のことを正直に話したのに、何故?

上手く言葉を発せない雪彦の顔が、そう言っている。

「寿命なんかかんけいありません。わたしはどんな烏丸さんもすきです。

……きっと、なにか方法が、あるはずです。ながいきできる方法。

わたし、いっしょにさがしますから……だから……」

ここに、一組の恋人同士が誕生した。

だがそれは過酷な運命との闘いの始まりでもあった。