「3月ももう終わりだってのに……なんつー寒さなんだ……」

3月の終わりのとある日、残業を終えて退社した東堂浪路は、

今朝出かける際に、うっかり春物の薄手のコートを着てきてしまったため、

肩をすくめて震えながら歩いていた。

(さて…連絡は入れておいたものの、だいぶ遅くなっちまったな…)

浪路が向かっているのは、とあるビルの一角にある小さな24時間営業の託児所である。

仕事で遅くなることが多い彼女は、そこに一人息子を預けているのだった。

(……今更思うのもなんだが、変な感じだな。

子供を託児所に預けながら働くとか、俺の人生には無いはずのことだったのに…)

浪路の息子というのは、自分で産んだ実子ではない。

同部署の後輩である長谷川恵莉の「かつて」恋人だった男、烏丸雪彦。

男子は極端に短命という運命を背負わされた「雪女族」と呼ばれる妖怪だった彼は、

その運命どおりに一度命を落とすが、様々な奇跡が重なり、人間として転生した。

ただし…その文字通りに、次の人生を生きるために、赤ん坊になってしまったのだ。

浪路は、そんな彼を引き取って育てたいと、とっさに申し出たのであった。

(……恵莉の将来のためにもと思って、勢いで引き取っちまったけど……

託児所に任せっきりで、全然母親らしいことしてやれてねぇな…)

「……ほんと、どうかしてるわ」

「!?」

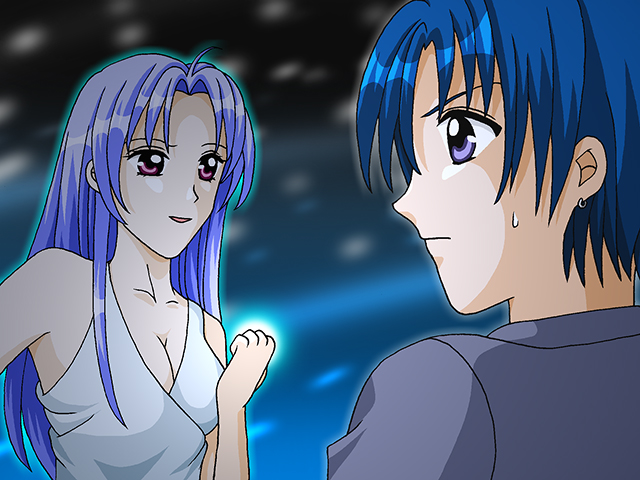

どこからか、艶っぽい女性の声が聞こえたかと思うと、辺り一面に雪がちらつき始めた。

気が付くと、足音も立てずに、目の前に。

雪が降るほど寒いにも関わらず、薄いワンピース1枚の美しい女性が立ちはだかっていた。

逃げ出したくもなったが、その声の主が明らかに自分を標的にしていると勘付いた浪路は、

意を決してその場で対峙した。

「初めまして……いえ、正確には『お久しぶり』なのかしらね」

「……あんたは……雪女族の」

この二人は以前にも一度顔を合わせたことがあった。

雪彦が、故郷の雪山で転生を果たした時に、お互いその場に居合わせていたのだ。

「まあ、名前も名乗っていなかったわね。私は烏丸吹雪。

烏丸雪彦の姉よ。……今となっては『元』だけども」

正体を明かされ、自分の息子の元家族だと知らされても、

浪路は警戒心を解くことができなかった。

何故なら、雪彦の故郷の雪山に足を踏み入れた時、

彼女から邪魔者扱いされ、攻撃を受けていたからだ。

「………あなたが、『母親』ねぇ………」

軽蔑の色を含んだ視線で、くすくすと笑いながら浪路を見つめる、吹雪。

それは明らかに、転生する前の雪彦とは違う、人間を見下した視線。

間違いなく、吹雪は人間に好意や親しみなど抱いていない。

「今更何しに来たんだ?雪彦は人間になったんだ。

山神だって、もう関係ないって言ってただろ」

「……そうね……人間になったのよね。人間の男なんて、私たち雪女族の女からしてみれば、

獲物でしかないわけよ。そんなものに、雪彦が成り下がってしまったのよね」

「……………」

浪路は、吹雪の言葉ひとつひとつに、激しく苛立ちを覚えたが、

人間を下賎なものと言い切る彼女が、

どうして今更自分の目の前に姿を見せたのかがわからなかった。

「東堂浪路さん。あなたが雪彦の母親を名乗るなら、もう少し覚悟を見せてちょうだい」

「……覚悟……?」

「分かりやすく言えば、もっとしっかり子育てしなさいってことよ。

人に任せてばかりいないで」

今まさに、自ら反省しようとしていた

ことを、吹雪に突かれ、浪路の心に刺さる。

けれどもその威圧感に負けたくないという気持ちが、浪路に反論させる。

「俺らにはもう関係ないはずのあんたが、なんでそんな忠告するんだ?」

「確かに山神様は、雪彦はもう私たちとは関係のない存在だと仰った。

……けど……私は……違う。山神様のご命令には逆らえないけど、

雪彦は今でも私の弟だと思ってる」

雪彦のことは弟として今でも愛おしく思っている、だが弟が人間となってしまった今、

その愛情を堂々と表現できなくなってしまった現状に苛立つかのように、

吹雪は悲しい目をした。

「雪女族の女からしたら、人間の男は狩る対象でしかない。

でも私は…雪彦をそんな目で見たくはない。

だから私はこれからも雪彦の前には決して姿を現すことはないわ。

だからこそ、あなたに色々とお願いしたいことがあるのよ」

「何を……」

「まず!母親としてもっともっとしっかりなさい!

しばらく見てたけどあなたほとんど雪彦に構ってあげてないじゃない!

せめて土日くらい雪彦と一緒にいてやりなさいよ!

あと養うために働いてるんだったらあの妙なアイドル業

もうちょっと減らしなさい!どうせあんまり売れてないんでしょ!

あとたまにあなたの弟に雪彦預けてるみたいだけど

あの弟ちょっとおかしいわよ!?気をつけなさい!

それと…………」

いきなり弾丸のように説教され、目を丸くする浪路。

先ほどまでの冷徹な顔は何処へやら、吹雪のそれは、

弟を心配する姉そのものの表情であった。

朝霧氷雨もそうだが、一応は雪女族のプライドを大切にし、高飛車な振る舞いをするが、

結局は家族を、仲間を大切に想う心は人間と変わりないのだ。

「ぷっ」

「何を笑っているの!あなた、自分の立場を……」

「ははは…あぁ、いや悪ぃ。あんた結構いいやつなんだなと思って」

「!?」

こっちは本気で怒っているのに、さらりと褒められた吹雪は動揺する。

「そうだよな。怒られて当然だ。俺は母親なんだ。もっと腹くくらないとな。ごめん」

「………わ、わかればいいのよ………

あ、…もう、怒鳴りすぎちゃって忘れそうだったわ…」

吹雪は我に返り、何かを思い出すと浪路の前に、握り締めた手を差し出した。

その手からは淡い光が漏れている。

「な、なんだよ?それ……」

吹雪が、拳をゆっくりと開くと、手のひらには光の元である小さな石が。

「……私と雪彦は、同じ氷の結晶から生まれた双子なのよ。

この石は、生まれたときに残された結晶のかけら……

人間で言うところのへその緒みたいなものかしらね」

「結晶……」

「あなたがこの先、成長した雪彦に雪女族のことを話すかどうかは、

あなたの好きにしていいわ。でもどちらにしても、この石を雪彦に渡して欲しいの」

浪路は、吹雪が差し出したその石を、彼女の手のひらからそっと拾い上げる。

氷ではなく、手の体温にも溶けることはないが、氷のように冷たく、

そして淡く輝く不思議な石。

「へぇ、なんか冷たいけど……綺麗だな」

子供の頃に、ガラスの欠片を拾ってみては宝石のように綺麗と思うような感覚で、

浪路はその石を目の前にかざす。

「……大したものね……」

浪路に聞こえないくらいの声で、吹雪は呟いた。

「何だよ?なんか言ったか?」

「……何でもないわ。あとひとつ。言いたいことがあるんだけど」

「まだ何かあるのかよ……」

「……雪彦を、強い男に……特に心の強い男に、育ててちょうだいね。

心の弱い男ほど、雪女に狩られやすいから。それだけ。……じゃあね。」

人間に頼みごとなど、癪で仕方がないといった感じの顔をしながらも、

届け物を無事に出来てホッとしたのか、吹雪は浪路の前か

ら、そのまま静かに消えていった。

浪路の前から姿を消した後……先ほど渡した石を眺めながら託児所へ向かう彼女を、

吹雪は陰から見つめていた。

(普通の人間が触れたら凍傷を起こしてしまうほどの力を持つ雪女族の結晶を、

いとも簡単に掴み上げるとは………只者じゃないってことね。

たかが人間、と思っていたけど、雪彦を預けるには相応しい女なのかもしれないわね……

まぁ、これからも監視は続けさせてもらうとするかしらね)

(おしまい)

[NEWS] お姉さんは心配症

○刊ねぎ秘密結社ニュース

○刊ねぎ秘密結社ニュース