最近、夫の様子がおかしい。

柴田みゆきが薄々と気付き始めたのは、11月も終わりに近づいてきた頃であった。

時は少し遡り、11月3日。

祝日であり、仕事も休みでゆったりと過ごしていたみゆきの目に、

たまたま壁掛けカレンダーが留まった。

(11月3日……来月は12月……ああ、そういえば)

「……一ヶ月後は誕生日だったな」

”ガン!! ガランガランガラン…… ”

背後にいた妻の、思いもよらぬ発言に、

柴田美彦が洗っていたメラミン製の皿を豪快に落とす。

「え………えぇ !?」

「何をそんなに驚いてるんだ?」

「みっみゆきちゃん……俺の誕生日覚えてたの !?」

美彦の記憶が確かならば、記念日というものに酷く無頓着なみゆきから

誕生日祝いをしてもらったことなど……

交際を始めた最初の年に、自分からしつこくねだった時以降は一度もない。

美彦は、その時に至極面倒くさそうなみゆきの様子を見て以来、

無理に誕生祝いを強いるのは避けていたのであった。

無論、みゆきの誕生日を自分が祝うのは外さなかったが。

「夫の誕生日くらい覚えている。毎年いつの間にか過ぎていて何も言わないではいたが」

(それほぼ忘れてるって言っていいんじゃ…)

美彦は心の中でそう突っ込みつつも、

みゆきが自分の誕生日について語ってくれただけでも素直に嬉しく感じた。

「毎年特に気にしてもいなかったが…たまには、な。……何か欲しいものはあるか?」

「!!??」

みゆきの、さらに意外な発言に、美彦の食器洗いスポンジを持つ手が震える。

「みみみみゆきちゃん、お、俺に誕生日プレゼントくれるの !!??」

驚いて目を丸くして震える美彦を見て、呆れた顔をするも、

今までまともに祝ったこともなかったから仕方ないか、と、みゆきはため息をつく。

「欲しいものが思いついたら教えてくれ。……あまり高価なものは駄目だからな」

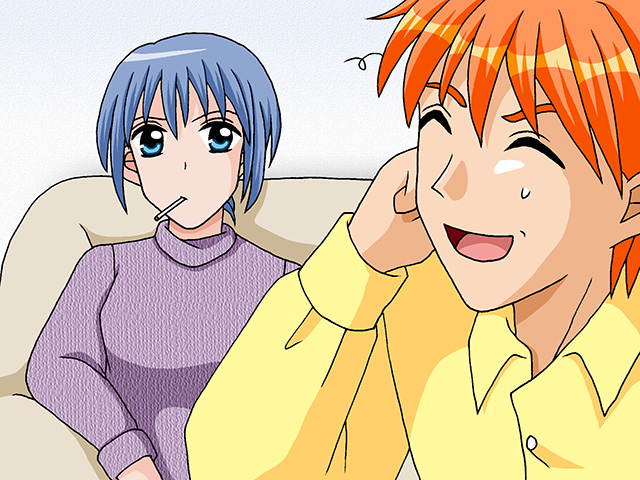

それから数週間ほど。

美彦が誕生日に何が欲しいかを告げてくる様子は全く無かった。

だがどういうわけか、ここのところの帰りの時刻がずいぶんと遅くなっていた。

毎日、げっそりとした様子で帰宅する美彦。

なにやら分厚そうな資料が詰まった箱を持ち帰っては、ソファーにぐったりともたれていた。

毎年多忙になる年末は、まだもう少し先のはずなのに、どうしてこんなに忙しそうなのか。

「仕事、そんなに忙しいのか?毎日毎日、随分と遅く帰ってくるが」

風呂上りでソファーにぼんやりと座る美彦に、みゆきは訝しげに問いかけた。

「う、うん…ちょっと、打ち合わせがね……」

美彦は元々、嘘をつくのが下手な性格である。

これは何かを隠している。みゆきは確信を持ってそう思った。

だが、家庭や、ましてや自分にとって悪いことを隠れてやっているようにも、

今までの彼の行動や性格からしてありえない、と、特に根拠のない自信もあったみゆきは、

あえてそれ以上は追求しなかった。

「……そういえば、誕生日の件。まだ訊いていなかったが」

「あ!あぁぁあそれね!だ、大丈夫!」

「何が大丈夫なんだ」

「だ、大丈夫だから!誕生日プレゼントは自分で用意するから!うん!」

「…………は?」

「じゃ、じゃあ疲れてるから俺寝る!おやすみー!」

自分の誕生日プレゼントを自分で用意する。

疲れすぎて頭が回らず、妙なことを口走っただけだろうか?

深く考えずそう思うことにし、みゆきも寝る準備をした。

この時の美彦の言葉の真意をみゆきが理解するのは、それから数日後の事であった。

そして、12月の最初の日曜日。

「みゆきちゃん…今日、特に予定、ないよね。

ちょ、ちょっと付き合って欲しいところがあるんだけど……」

心なしか、緊張した面持ちで誘いかける美彦。

直感的に、ここ最近様子がおかしいのと関係があることだと感じたみゆきは、

あえて軽く断りを入れてみせる。

「悪い。これから掃除もしたいし買い物もしたい。見たいテレビもあるから」

「そ、それくらい俺様が全部やるから!テレビは録画しておいて!

お願い!…お願いだから、今!」

とにかく今じゃなきゃ駄目!といった様子で、美彦は必死にみゆきに懇願した。

「…………何をそんなに必死になっているんだ?」

「……しょ、正直に言うよ……俺の欲しい誕生日プレゼントが決まったんだ。

だから…一緒に来てくれるだけで、それだけでいいから!」

美彦の運転する車を走らせ、向かった先は……なんと会社であった。

今日は日曜日。通常なら会社は休みのはずだが。

「柴田部長ぉ―――っ!こんにちはぁ!」

「………こんにちは。みゆきおねえさまも、こんにちは!」

出迎えたのは、美彦の部署である購買部の女子、百武愛子と朝霧氷雨。

二人の姿を見て、みゆきは即座に違和感を覚えた。

二人とも、これからパーティーにでも出かけるかのような、華やかな格好をしている。

「それじゃ、みゆきさん!私たちと一緒にこっちに来てくださいっ!」

「? ……何をするんだ?」

「お願いみゆきちゃん!ここはとりあえず彼女達の言うとおりにしてくれないかな!

絶対、悪いようにはしないから!」

訳がわからないまま、みゆきは愛子と氷雨に社内の奥へと連れて行かれた。

「……よっし、俺も準備しないとな!!!」

みゆきが連れてこられたのは、食堂。

食堂内のテーブルと椅子は全て隅に片付けられ、真ん中に大きなレジャーシートを敷き、

簡単な更衣室となるように仕立てられていた。

「こんな広いところで、着替え……?」

「はい!みゆきおねえさまのお衣装がとても大きいので、広いところでないと。」

「大きい衣装?」

「今お持ちしますね!」

一刻も早くみゆきに見せようと、氷雨がにやにやしながら衣装を取りに行く。

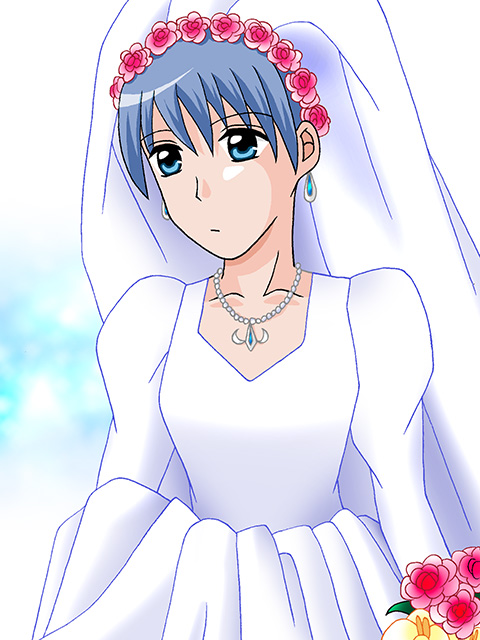

そして、汚さないよう、傷つけないようそっと持ち出してきた、その衣装とは。

「……ウェディングドレス……?」

まさか、美彦の欲しい誕生日プレゼントとは……

「このドレスは、ただのドレスじゃないんです!……っと、でもそれは、

柴田部長から直接、お話していただきますね!じゃ、着替えましょっか!」

話したくて仕方なかった愛子だが、その大役は夫である美彦に譲ることにして、

氷雨とともに着付けの作業に入った。

「……すごい……ぴったりですね!」

「ちゃんと寸法測ったわけじゃないのにね、さすが柴田部長!」

なすがままに着せられたウェディングドレスは、自分にぴったりであった。

まさか、大金かけて仕立てた衣装なのだろうか?

だがどういうわけか、煌びやかな見た目の中に、

少し古臭いにおいも混じってるようにも思えた。

そして何故か…着たこともないドレスのはずなのに、どこか懐かしささえ感じられた。

(何だ……?この、既視感は……)

愛子と氷雨に手を引かれ、社内の廊下を歩くみゆき。

着替えている間に、廊下には『会場』となる場所まで赤いカーペットが敷かれていた。

ドレスを汚さないようにする配慮なのだろう。

そして、向かった先は………

「ここは………確か、倉庫、だったような……」

8階にある、購買部管理下の倉庫。

フロアの仕切りはなく、とても広いスペースなのだが、

普段はダンボールで埋め尽くされていたはず。

しかしそこは、みゆきの記憶にある倉庫とはまるで違う空間となっていた。

「えへへ、すっごいでしょう?ここにあったダンボールは全部、

9階の開発研究室用倉庫に無理矢理詰め込んじゃったんです!

終わったらちゃんと戻しますけどね~!」

愛子の言うとおり、積み重ねてあったダンボールは姿形もなく、

壁や窓には、手作り感の漂う装飾でかわいらしく彩られていた。

そして、その場には大勢の社員達が、礼服にて待ち構えていた。

「わー!みゆきちゃんきれーい♥」

「スタイルも良いから、ドレスがすごい映えますね!」

「すっごい、素敵なドレス♥♥私もああいうの着たいわぁ♪」

「改めて言うが、柴田くんは幸せ者だな…」

ここまで仕立て上げられれば、どんな頭の悪い者でもわかるが、

それでもあえてみゆきは口にした。

「……これは、結婚式……なのか?」

当然の如く、みゆきの隣に立つべくしてドレスアップした美彦が、解説を加えた。

「まずは率直に言うよ。俺ずっとみゆきちゃんのウェディングドレス姿見たくって。

俺たち、結婚式やらなかったでしょ?みゆきちゃんも必要ない、ってずっと言ってたし…

だからずっと言えなかったんだけどさ…」

「……毎日帰りが遅かったのは、これのせいだったのだな。

全く……金のかかるものは駄目だと言ったのだが」

「そりゃもちろん、なるべくお金がかからないように色々と頑張ったんだ。

その結果が倉庫を会場にするのと、そのドレスなんだけどさ」

「このドレス…?」

「ドレスならなんでもいいか、って最初は思ったんだけど、

やっぱりちょっとこだわり入れたくて、俺…みゆきちゃんのお袋さんが

着ていたドレスを、探したんだ」

「!」

亡くなった両親の、数少ない写真が入ったアルバムは、自宅にしまってある。

その中に確か両親が結婚した時の写真が入っていたのを、みゆきは思い出した。

ドレスに感じた既視感はそれであったのだ。

「さすがに、全く同じものはなくってさ…仕方ないかって諦めようとしてたところに、

みゆきちゃんのお袋さんの学生時代の同級生だって人が名乗り出てくれてさ。

その人ん家、昔から貸衣装屋やってて、お袋さんが実際に着た衣装を

持ってるって言うんだよ。事情を話したら仕立て直し代以外は

タダで貸してくれるって言うし!これはもう運命だと思ったね!」

「じゃあ、これは………」

母が実際に、腕を通した衣装。

みゆきの母は、みゆきを産んだ際に亡くなってしまった。

だからみゆきには、母親の記憶というものがない。

なのに…ドレスから漂う懐かしい香りから、何故か母に抱かれている感覚すら覚える。

「全く……お前の誕生日祝いだろう。何を考えているんだ……

…………私が、貰ってばかりで…………」

そう言って、みゆきは拗ねたように美彦に背を向けた瞬間。

「!?」

美彦はとっさにヴェールをみゆきの顔に被せ、抱きかかえて倉庫を走って飛び出した。

携帯のカメラを構えて夢中で撮影していた愛子が叫ぶ。

「え、えぇ――――ッ!? ちょっと柴田部長――――――っ!?」

みゆきを抱えたまま、飛び出した先は9階の倉庫。

「……折角ダンボールを片付けた倉庫から、

またダンボールまみれの倉庫に来て、どういうつもりだ……」

「い、いやーあははは、つい二人きりになりたくって」

「……………」

「……なんてね、みゆきちゃん泣きそうに見えたから。みんなに見られたくないでしょ?」

「……………」

「着てくれて、ありがとう。これ以上にない誕生日プレゼントだよ。

もう、最高に綺麗だ。……俺の方が泣いちゃいそう」

美彦は、相変らず背を向けたままのみゆきを、後ろからそっと抱きしめる。

自分の普段の性格を考慮して、あまりべたべたとはしてこない美彦。

やかましいし、鬱陶しい。心からそう思うことも多々あるが。

今自分を抱く腕から感じられるのは、母のドレスと同じ安心感と……幸福。

「……私こそ、ありがとう……美彦。」

みゆきは、今までとこれからと、今この時の幸せに素直に感謝すると。

誰も居ない倉庫で、夫の前でしか見せない涙を流し、自分を包む腕にしがみついた。

(おしまい)