毎週金曜日、午後8時。

瀬上奈津恵には、人生に関わる重要な週課があった。

正確には『できてしまった』。

「お邪魔するわね」

社員寮「わけぎ」A棟102号室。

彼女の週課の『会場』である。

「待ってたよ。毎週”コレ”がないと生きていけないからね。いやあ、嬉しいなあ~」

「嘘おっしゃい。大して困ってもないくせに。わざとらしいのよ」

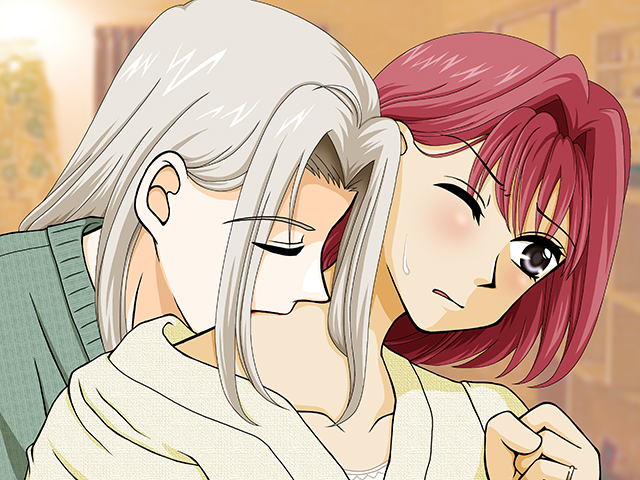

『嬉しい』という言葉とは、まるでかけ離れた無表情無感情な様子で歓迎したのは、この部屋の主である、白鳥夜半。

奈津恵の立場から言うところの『週課の契約主』である。

白鳥夜半は、吸血鬼。

中でもトップクラスの能力を持つ、世界で数えるほどしかいない最高位の『真祖』。

あろうことか、奈津恵はこの怪物に「定期的に血を与える」という契約を結ばされてしまっているのである。

無論、全くメリットがないわけではない。

吸血鬼の世界における「契約」とは、被契約対象に自らの血を与え、体内に流れる血そのものに”自分のもの”という印を刻み付ける。

すると、対象の人間は他の吸血鬼から狙われなくなり、その血を独占できる。

さらに契約主の吸血鬼のレベルが高ければ高いほど、被契約対象の人間には高い身体能力と生命力、そして魔力を与えることができる。

この契約の特性を利用して先日、奈津恵は命を落としかけたところを救われたのだった。

そして、デメリットとは――――――

「仕方ないでしょ。いつも嫌そ~~~~に来るんだもん。一応形だけでも歓迎しないと」

「正直にど・う・も!旦那でもない男に首筋噛ませにくるのが楽しいわけないでしょ!」

ぷりぷりと怒る奈津恵を見つつ、夜半も少し考えて真面目に答える。

「まぁ……もう、破棄してもいいんだけどね、契約。リスクはあるけど……」

吸血鬼の契約は破棄が可能。しかし破棄すると今の強化された身体が元の身体に戻る反動で、肉体に相当の負担が課されてしまうという。

夜半ほどの高位の吸血鬼ともなると、リスクはかなり跳ねあがる。

「別に、いいわよ契約したままでも。何より、貴方ふだんあんまり栄養摂らないでしょ、甘いもの以外!」

「いやあ、まあね。はははは」

無表情で声だけで笑う夜半。

「笑いごとじゃないのよ笑ってないけど。貴方、部長なんですからね。しっかり体調管理してくれないと、会社が困るわけ!

契約してると、私が血をあげないといけなくなるし、血をあげないでいたら契約違反で私の命が危なくなるっていうし、かといって破棄しても命が危なくなるし、面倒くさいことこの上ないのは承知なんだけど」

「………………」

「貴方は、私の血を飲まなくたって生きていけることはわかってる。でも、私が死ぬことを見過ごしたりはしないでしょう?

私は貴方のそういう『優しさ』に付け込んでるのよ。わかったら黙って今週の栄養、摂ってちょうだい。『私のため』ひいては『会社のため』にもね」

そう吐き捨てると、奈津恵は羽織っていた薄手のカーディガンを少しはだけさせ、首筋を露わにしてから、背もたれが低めのソファに勢いよく座った。

こうすることで、頸部が固定され、なおかつあまり触れられずに背後から吸血させることができる。

この週課ができて数か月。手順にもだいぶ慣れてきた。

「やれやれ………奈津恵ちゃんには、やっぱり敵わないな」

背を向けているので表情は見えないが、奈津恵には夜半がようやく無表情を解いて、少しだけ笑ったのがわかった。

契約により血が繋がっているせいか、近くにいるとなんとなく、感情がこちらにも流れてきて『わかる』のだ。

「噛まれると痛いでしょ。眠らせようか?眠ってる間に終わらせるし」

「それは嫌って言ったでしょ。寝てる間に何されるかわかったもんじゃないわ」

「……信用ないなあ」

信用していないわけではない。だが奈津恵には毎回、意識を保った上で血を飲ませることによって、実感したいことがあった。

「じゃあ……もらうよ」

ソファの背もたれに手をやり体重をかける。

そうして、牙のみを頸部に触れさせ―――――

「……ッ!」

的確に頸動脈を牙で貫かれると、そこから血が勢いよく吹き出しているのがわかる。

そしてそれを、一滴こぼさず飲み込まれていく。

(あぁ……飲まれてる。私、白鳥君の栄養になってるんだ……)

吸血鬼が健康に生きていくには、人間の血が必要。

経緯や意思はどうあれ、血をもらえること自体は彼にとって悪いことではないはず。

学生時代に彼と出会ってから、奈津恵は心の奥でずっと望んでいた。

彼は吸血鬼だが、人間という種族を、人間がつくるこの世の中を大切に思ってくれている。

その見返り、というわけではないが……

400年以上もの間、孤独に生き、時には人間からも迫害されてもなお、人間を愛する彼を、何らかの形で支えたい。

自分が生きている間だけでも。

彼とは恋愛関係になることは、望んではいないし、そもそも不可能。

それがわかっているからこそ。

何分が経っただろうか。

夜半は、好きな分だけ血を飲み終えると牙を抜き、噛み傷をひと舐めした。

こうすることで吸血鬼の治癒力を分け与え、即座に噛み傷を塞ぐことができる。

「終わっ………

………!?」

夜半が奈津恵の身体から離れた瞬間、奈津恵はソファから力なくずり落ちかけた。さすがに遠慮せず肩に触れて落下を防ぐ。

「大丈夫?」

「…………っ」

奈津恵の顔色が少し悪い。

「ごめんね。………美味しくて、つい飲みすぎちゃったかも」

ゾクッ

奈津恵の身体の芯が、ほんの少しざわつく。

それは、貧血からくる悪寒ではなかった。

「……そう……なら、いいんだけど。

少し休ませて。体調戻ったら帰るから」

決して本心を悟られないよう、そう応えるのが精いっぱいだった。

(自分の血を『美味しい』って思われるのが、こんなにもゾクゾクするものだなんて。

私、白鳥君に……吸血鬼に捕食されることを、悦んでる。………どうかしてるわ)

既に塞がれた噛み傷を、嫌味のように除菌シートで拭く。

それでも奈津恵の週課は、今後も怠ることなく続いていくことになるのだった。

(おしまい)